日本人姓名里的土地情结与中国文化

众所周知,日本的汉字就是经由朝鲜从中国传来的,而且日语的假名也是从汉字中产生。

但是大家可能并不知道,日本国土虽不大,人口也不多,但根据讲谈社的调查发现,日本人的姓名数量和多样性居世界第一。

2015年Recruiting Studio公布日本全国都道府县姓氏排行

日本姓名的数量,约有三十万之多,拥有如此庞大数字的姓名,在世界上,恐怕也找不到第二个国家了。

归纳起来,原因大概有三:一是日本为岛国,自古以来,与外界的交往甚少,他们认为,反正大家来自同一祖先,都是亲人,无论用怎样的姓氏,都没有什么不同,所以,姓氏,或曰“家名”,变还是不变,对于古代日本人来说,没有约定俗成的条例和严格的规定。

比如历史上,平氏和源氏相互仇视、敌对,其实他们同宗同族。

所以,对于姓氏的保持,日本人并不像中国、韩国那样坚持,一家人离开宗族,搬到一个新地方定居,就换一个姓。而姓氏的频繁变换,也是日本姓名数量众多的原因。

著名的日本民俗学者柳田国男通过调查提出:由于古代日本家名、氏名经常改变,所以不同姓就不同家族的看法并不适用于古代日本。

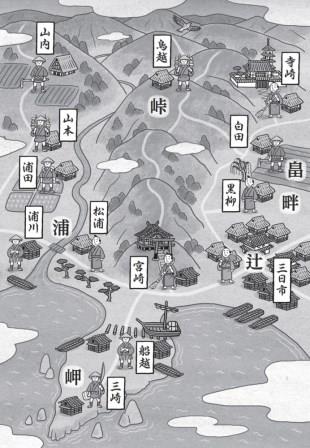

一个大家族的后代子孙分开生活,在不同的地方定居,通常会以后来定居地之地名为家名,而非宗族所在地地名,如住在上州太田的藤原家后代成了太田家,而住在下野小山的,则成了小山家。……翻过一座山,住在松田的则又成了“松田家”。

日本的姓名并不像中国那样绝不可轻易改变,日本人往往会因为搬迁而各立新姓名。

如果离开宗族,移居新的地方,拥有了新的领地,这时,人们也往往把新领地的地名加入到原来的姓名中,例如下野的宇都宫家移居丰前的成井,就变成“成井氏”,如果他们又移居到肥后的内古闲,那么他们就又变成了“内古闲氏”。

直到近代,日本才形成一家世袭一姓、不轻易改变的习惯。

相应地,日本人取名字,也更多随意性,比如按照住家附近的环境去名,如松下、渡边、山田等;又比如,以植物名或动物名命名,如樱子、柏木、大熊等等。在伊豫海岸的一个渔村里,家家都以“鱼”为名,而其邻村则以蔬菜名为名。

二、日本姓氏使用汉字,汉字数量多,而且可以自由组合,加上日本对汉字的读法有音读、训读两种,音读指按照汉字传入时的读音读,而训读指用与该汉字字意相同的日语假名拼读,如春读作“はる”。

所以一个汉字往往有多种读音,比如“新”字就有八种读音,每种都可以用来组合新的名字。如此,汉字字形和读音一一结合,就产生数量巨大的不同的组合。

另外,同一意义的汉字往往有两种或以上的写法,如“富田”和“冨田”等,不同的写法,也表示不同的姓名。

三、日本姓名中,汉字和假名可交替使用,如此,产生的组合就更加丰富了。

引人瞩目的是,在日本三十多万姓名中,约有百分之八十五取自地名。在日本人的观念里,日本近两百万的地名(包括小地名)就是日本人姓名的故乡。

以地名为姓名的例子很多,除了上述的例子,还有如日本有一个姓是“四十八愿”,初看起来是出自佛典《大无量寿经》,但不用于僧侣而用于庶民,这是何故?实际上这是一个地名,住在那个地方的人就以该地地名为姓了。

中日姓名史上从地名取名的民俗现象,是很值得研究的。2005年,京都大学举办了一场公开的学术论坛“当今汉字文化第二次论坛:东亚人名、地名与汉字”,从会议主持人、京都大学人文科学研究所教授高田时雄的开幕词可以看出,日本学术界始终十分关注汉字、地名和人名的关系。

日本人名中浓郁的土地情结和中国文化,要从姓的来源、土地制度、汉字的使用说起。

一

就我国来说,姓,在部落氏族社会,是部落群体的“公名”,清代学者钱大昕在《十驾斋养新录》中也讨论了姓氏历史,认为从秦统一六国开始,以氏为姓,姓氏合一,为一代之制。

我国姓氏最初来源主要有二:一是源于自己生于斯、长于斯的土地地名。二是源于部落图腾。

姓与氏既有区别又有联系,是统属与分支的关系。

汉代应劭《风俗通·姓氏篇》归纳姓氏来源的九种类型:氏于号、氏于居、氏于事、氏于谥、氏于爵、氏于国、氏于官、氏于字和氏于职。

其中,以国名为氏的,如周文王儿子管叔鲜封于管国,于是他成了管姓的始祖;以采邑为氏,如诸侯把田地赐给从属于自己的卿、大夫,这些卿、大夫便以所继承的田地之名为姓氏,如刘、范等;

以地为氏,有的氏族迁徙到新的居住地后,便以所居之地为姓氏,如郑大夫子产居住在东里,其子孙便以“东里”为姓氏。这几种类型,是古代最常见最主要的取名方式。

以地名为姓、名,与我国历史上的土地分封制分不开,所谓“封建”,即封邦建国。古代帝王把爵位、土地分赐亲戚或功臣,使之在各区域内建立邦国。相传黄帝为封建之始,至周制度始备。

《礼记·王制》:“王者之制禄爵,公、侯、伯、子、男凡五等……天子之田方千里,公、侯田方百里,伯七十里,子、男五十里。”

《左传·僖公二十四年》:“昔周公吊二叔之不咸,故封建亲戚,以蕃屏周。”孔颖达疏曰:“故封立亲戚为诸侯之君,以为藩篱,屏蔽周室。”

土地是最大的财富,中日自古如此,因此,每逢战争,胜者为王,王则分封土地。帝王分封土地于诸侯,对诸侯而言,既是一种荣耀,也是权力和财富的象征,受封诸侯遂以封地地名为姓氏,表示对该领地的占有权和使用权。

诗人屈原就是以其祖先的封地名称“屈”为姓氏的。秦汉时代的人名结构,以《史记》所见为例,其中有:封地名+爵称+名,如淮阳王友等。

秦汉以后,有姓+地望,如韩昌黎、柳河东、王临川等,也有单称地望的,如濂溪、船山等。可见国名、地名自古就是姓名构成的重要因素。

另外,我国有许多复姓,复姓的主要来源,也是地名。

此外,还有一种重要的姓氏来源,那就是以山名、河名为姓氏,比如乔姓,黄帝死后,葬于桥山,黄帝的子孙中有守陵之人,就以“桥山”之“桥”为姓氏,后人去木为“乔”。

古人的号(即除姓、名、字之外的另一种称谓),也多取自出生地或任职地地名,如孔融,曾任北海太守,人称“孔北海”。

约从唐宋时代开始,社会上普遍出现以出生地和籍贯地地名来做名称的现象。如孟浩然,湖北襄阳人,人称“孟襄阳”。这种称名方式直到近现代仍然存在,如广东新会人梁启超,人称“梁新会”。

二

日本的土地私有,是造成大量以地名为姓、名的推动力。

“姓”(カバネ)在日本指古代豪族加在氏之下的称号,有臣、连、造等三十余种,古时是对氏族首领的尊称,后来演变成表示政治和社会地位的标志,并被世袭化。

氏自古就有,“名字”则是随着中世名田制的出现才开始使用的。日本古代姓与氏的区分,基本与中国同。

柳田国男进一步指出,姓是自己家族与其他家族区分开来的一种方式,而名字则是同姓家族中与他人区分开来的方法,可称为第二家号(姓为第一家号),如此看来,姓和名本质上是一样的。

大和国时代,日本出现了统一政权,加上在侵朝战争中获得大量劳动力和从中国传来的先进技术,于是出现了“屯仓”,即在天皇的带领下开垦土地,设置粮仓,目的是为皇室提供生活物资。

“屯仓”无疑大大推动了对土地的开垦和耕种,也加强了皇室私有地的制度。据《日本书纪》载,“屯仓”出现后不久,贵族豪强也开始占有田庄,拥有私有地,并大量圈占土地,不断扩大面积。除此之外,一部分农民也有自己的私有土地。

中世出现的名田制,可以说是日本“名字”出现的直接推动力。

名田是庄园领主赋课年贡和杂役的基本单位,名田是平安时代之后,以口分田私有化和荒地开发为契机,聚集在特定个人名下的田地,通常冠以所有者的姓名,通过转让、收买等方式转领,曾形成庄园、国衙领的基本部分。

这个时候名字代替古代的姓、氏开始出现,这时多数使用领地地名为家名(相当于姓),为了证明家族对该地的占有和管理权,那些被占有的田地叫“名田”,名田的字号又被主人采用为家名,就形成了“名字”。日本“名字”的“名”来源于土地地名。

原则上,一块名田只有一位名主,名主一般拥有被称为“下人”的直接生产者,但是,自十三世纪末到十四世纪初,出现了名田的分割,导致了“名”的分裂,即原本只有一位名主的,分裂出了多位名主。

如近畿和泉国大鸟庄,原本只有十几位名主,到了十三世纪后期的1276年,则变成了五十位,这一时期,名主数量增多是普遍现象,相应地,“名字”数量也普遍有所增加。

后来,由于幕府土地制度改革,改变了战国时代的分封土地制,人们与领地的关系日益疏远,随之,日本的“名字”也变成了“苗字”(みょうじ)。

“苗”指祖先的血脉,虽然表面上与土地的联系消失了,但实质上“苗”字仍有指祖先发祥地的意思。

室町时代,有姓氏、称姓氏是武士阶层的特权,江户时代之前,庶民都还是没有姓名的,有姓名的仍只是特权阶级或贵族阶级。中国也是如此,在中日古代,姓名都是表明身份、等级的突出象征。

为了统治和管理的方便,加上户籍制的推行,明治八年(1875),《平民名字必称令》发布,规定人人都必须有一个名字,于是取姓名成了一种法律规定的每人都必须承担的义务。

忙乱之中,村里多数人都用一个相同的姓,也有人用前藩主的姓为姓,但,大多数还是采用祖先发祥地的地名为姓。

三

除了上述两国的土地制度之外,汉字的使用是姓名大量取自地名的另一个重要原因。

京都大学大学院人类·环境学研究科教授金坂清则在第二届当今汉字文化论坛(2005年)上的发言,可以反映日本文化、日本人的心理与汉字的深深联系。

金坂教授面对日本历史上出现的几次大规模市、町、村合并,和随之出现大量以假名作地名的“脱汉字化”现象,毫不保留地提出了担忧和质问。

他反对单以名作地名。认为地名应该有一定的意象性和指向性,命名向来重视语言所包含的意象性,而汉字具有丰富的意象性,是形、音、义三者的结合。地名也追求发音和形状的美。

所以,在日本地名史上,有用汉字表记地名的习惯和传统,汉字所包含的丰富性和意象性,是假名无法代替的。

明治22年(1889)的市、町、村大合并,导致五万以上的行政地名消失;昭和28年10月町、村进一步合并,使原来9868个市町村至1962年10月已降至3453个,此即所谓“昭和大合并”。

随着市、町、村合并的推进,至2005年3月,已降至2500个。市、町、村合并,直接导致地名剧减,一百年前日本约有七万个地名,到2005年,大约只有两千个,导致日本人名与地名的分离。

而且,为了通俗易懂,近来出现了许多以假名命名的地名,这种现象,引起了相关学者的担忧,他们认为,正如没有一个人没有姓名一样,没有一片土地是没有地名和历史的,地名命名用假名代替汉字,虽然假名的读和写都比较容易,但汉字地名中包含的历史、文化也会随之消失。

地名,并不仅仅是一个指示名词。

阿伊努族文学研究者萩中美枝也说,阿伊努族是用自己常用的语言来命名地名的,所以地名也体现了当地的一些生活习惯。那些住在有名字的地方的人们,其实也生活在地名里,可以说,地名是一种生动的区域文化。

另外,许多地名的命名都是根据地区环境而定,人们给自己取名也有不少是根据自己出生地或居住地的环境来而定的,所以,二者有相通之处,这也可以解释为何这么多以地名为人名的现象。

国语研究所主任研究员笹原宏之也指出:日本人取名既重视读音,也重视书写形象。这和地名取名是一样的道理。

而且,无论中国还是日本,还是其他国家,取名往往用好字,这是自古以来的一个取名原则。地名取名用好的字,人名当然更是如此,这也是为什么人们给自己取名喜欢用地名的原因。

土地自古就是被人们赞颂的,地名作为一方水土的符号、名称,当然也包含着赞美之意。而人们取名字,多少都含着赞美、鼓励和希望,所以取地名为人名,是有其心理依据的。

正如马场秋子说的:生活于土地之上的人对土地的认识,其实与人类对自己的认识是相通的。

虽然,随着土地制度的改革、科学技术和市场经济的发展,还有城市化的进程,现在,人们与土地的关系较之从前已是十分生疏和遥远,但人名和地名的关系不会断绝,因为只要人类存在,就要生存在土地上,人类存在,姓名就不会消失;土地也是不会消失的,地名和土地同在,所以,人名和地名的关系就不会根本断裂。

这就是为什么在二十一世纪,我们依然能看到一些以地名为人名的例子,比如,在日本萨摩川内市,有一位母亲给自己的孩子取名为“萨摩”,并以此登记了户籍。